伝統と革新の融合による創作和紙

日本の和紙は古来から「白い紙は神に通じる」といわれ「不浄なものを浄化する」と考えられてきました。私達が漉く和紙は、3層から7層の漉き重ねになっています。その最も表面の層と最も裏面の層には、必ず白い和紙を漉き重ね、デザインを施したり異物を漉き込んだ多層を挟み込んでいます。ものづくりの背景にある、職人の精神性や日本人の美学を大切にして、次世代へと繋いでいきます。

日本の和紙は古来から「白い紙は神に通じる」といわれ「不浄なものを浄化する」と考えられてきました。私達が漉く和紙は、3層から7層の漉き重ねになっています。その最も表面の層と最も裏面の層には、必ず白い和紙を漉き重ね、デザインを施したり異物を漉き込んだ多層を挟み込んでいます。ものづくりの背景にある、職人の精神性や日本人の美学を大切にして、次世代へと繋いでいきます。

工房では伝統的な技術と堀木独自の新しい技術を組み合わせ、2.7m×2.1mの大きさで、職人5人とデザインスタッフ5人、計10人がかりで制作します。刻々と変化する水の流れや繊維の状態を見ながら、人間の作為と自然の力とのバランスをとる作業を繰り返し、異なるデザインを幾層にも漉き重ねます。

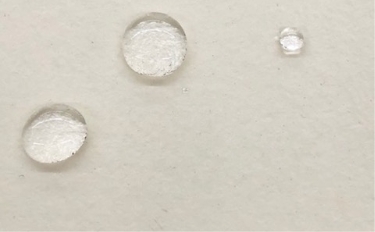

京都の工房で、現代の技術を開発し、制作する革新的な手法の和紙。伝統を根底におきながらも巨大な和紙を(現工房での最大寸法:11m×4.5m) 1枚で漉き上げる技術をうみだしました。楮の繊維や糸を漉き込んだり、水滴を使って凹凸をつけることによって、独自の質感となります。

針金や竹ひごなどの骨組みがなく、糊も使用しない特殊な手法。立体的に漉くことによって微妙な曲面まで自由に表現することができます。楮の繊維や糸を漉きこみ、抜け殻のように制作したり、樹脂を内臓して漉き上げます。和紙を平面で漉くという固定概念を超え、3次曲面の表現を可能にしました。

合わせガラス加工はガラスの表面を無反射にして人や光源の映り込みがないように加工されるので、和紙の質感を損ないません。また退色が起こらず、割れても破片が飛び散らない安全性により、外壁への使用も可能となりました。

アクリルやガラス表面に和紙を貼り込み、破れやたわみの問題を解決しています。アクリルと和紙の収縮率の違いによる剥離がなく、シワや空気が入り込まない、特殊な加工方法です。

タピストリー加工は最も簡易な施工方法で、薄く、軽く、透過性のよい和紙の特性を活かして施工できます。タピストリーバーはシンプルなオリジナルデザインで制作しており、曲面での施工も可能です。

和紙表面に防炎加工、汚れ防止加工ができます。汚れ防止加工は退色、汚れ防止、撥水などの効果があり、表面強度を高めているためイベントなどでの屋外使用も可能です。また、抗菌作用もあるため病院などでの使用例も増えています。